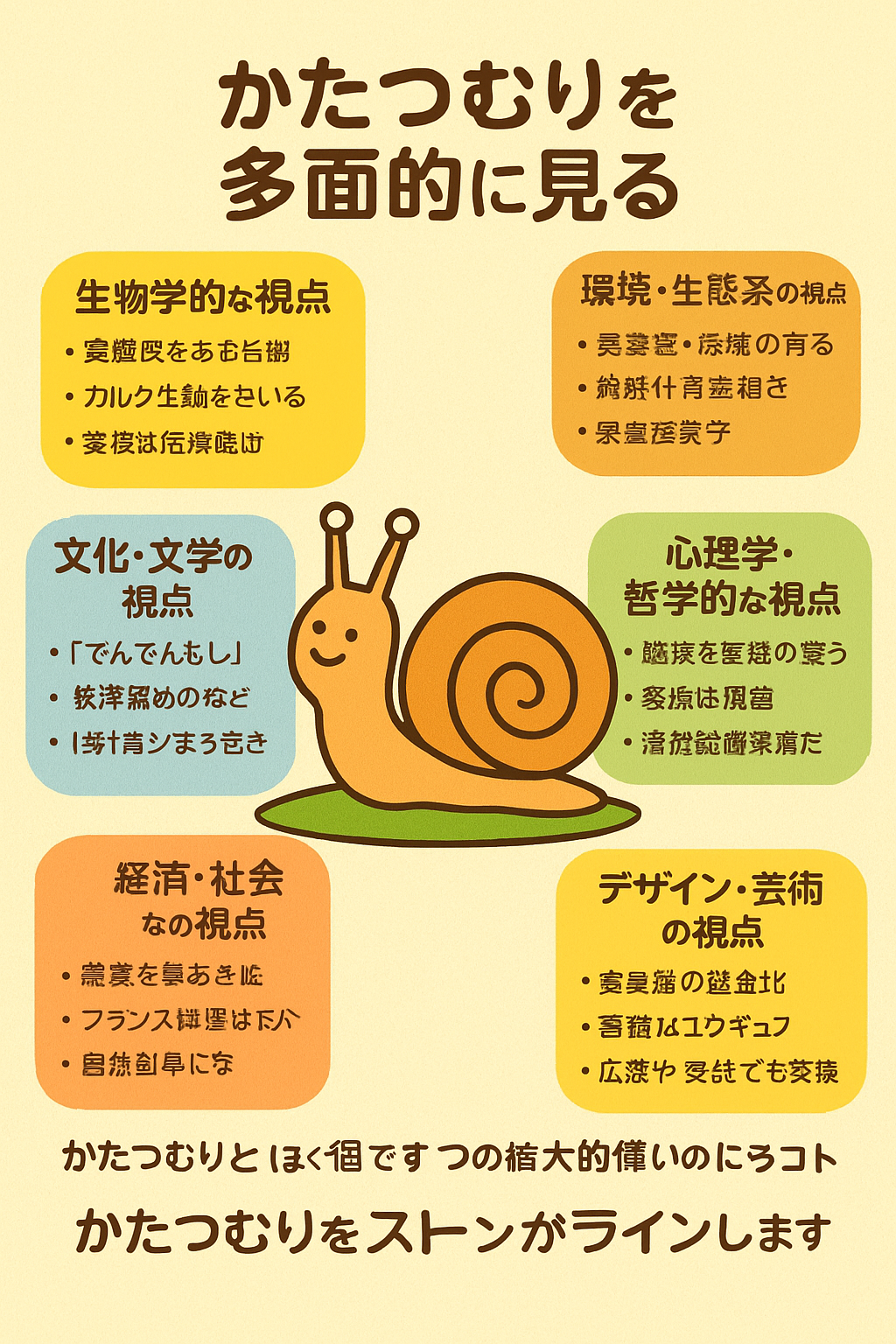

🐌 かたつむりを多面的に見る

1. 生物学的な視点 分類:軟体動物門・腹足綱。貝殻を背負った陸生の巻き貝。 特徴:殻は炭酸カルシウムでできていて、体を守る役割。殻がなければ「ナメクジ」。 生態:湿気を好むため、雨の日や梅雨時期によく見かける。 食性:植物の葉や野菜を食べる草食性。

2. 環境・生態系の視点 湿度の指標:かたつむりの多さは環境の湿気や緑の豊かさを示す。 生態系での役割:分解者として落ち葉を食べ、土壌循環に貢献。 外来種問題:外来カタツムリが農作物に被害を与えるケースも。

3. 文化・文学の視点 日本文化:「でんでんむし」「つのだせやりだせ…」の童謡で親しまれる。 西洋文化:スローペースの象徴、忍耐や謙虚さのシンボル。 俳句:「かたつむりそろそろ登れ富士の山」(小林一茶)に代表される、忍耐の比喩。

4. 心理学・哲学的な視点 象徴性:「ゆっくりでも前に進む」「殻に閉じこもる=内向性」。 マインドフルネス的解釈:焦らず、確実に歩みを進める姿が“スローライフ”の象徴。 人生観:短期的成果よりも長期的な積み重ねを重視する比喩。

5. 経済・社会的な視点 農業:葉を食害するため害虫扱いされることも。 食文化:フランス料理の「エスカルゴ」として高級食材になる種も存在。 環境教育:子どもが自然に触れる入口として観察教材に使われる。

6. デザイン・芸術の視点 フォルム:殻の渦巻きは黄金比や自然の数学的美を象徴。 キャラクター性:かわいらしさ、のんびり感を演出するモチーフ。 象徴表現:ゆっくり・安全・家庭(殻=家)のイメージで広告や絵本に登場。

まとめ かたつむりは、

自然では「湿度・循環を支える生き物」

文化では「忍耐やスローライフの象徴」

社会では「農業害虫であり食材」

芸術では「黄金比と癒しのモチーフ」 と、じつに多面的な存在です。

我社では「幸運のシンボル」として我が子のごとく可愛がっています。