売買論点 一覧

- 過失責任

- 原野商法

- 農地山林

- 連帯保証

- 留置権☆

- 履行遅滞

- 要役物権

- 要役地☆

- 無権代理

- 保証債務

- 法定追認

- 包括遺贈

- 片務契約

- 不法行為

- 不当利得

- 物上保証

- 物上代位

- 物権債権

- 不可分性

- 風致地区

- 表示登記

- 表見代理

- 被保佐人

- 非嫡出子

- 任意規定

- 根抵当権

- 二重譲渡

- 土地収用

- 補助制度

- 謄本抄本

- ☆抵当権

- 停止条件

- 定期借地

- ☆地上権

- ☆地役権

- 担保物権

- 代理占有

- 代物弁済

- 代襲相続

- 対抗要件

- 代価弁済

- 代位弁済

- 遡及効☆

- 双方代理

- 相続放棄

- 相殺適状

- 占有訴権

- 占有改定

- 善管注意

- 成年後見

- 制限物権

- 推定規定

- 心裡留保

- 消滅時効

- 消費貸借

- 譲渡担保

- 使用貸借

- 準用適用

- 種類債権

- 主物従物

- 取得時効

- 収益還元

- 事務管理

- 自働債権

- 失踪宣告

- 執行猶予

- 自主占有

- 自己契約

- 時効更新

- 定期借地

- 死因贈与

- 先取特権

- 債務引受

- 催告抗弁

- 債権譲渡

- 公正証書

- 公正競争

- 公序良俗

- 交換差金

- 行為能力

- 顕名代理

- 限定承認

- 原始取得

- 権原権限

- 検索抗弁

- 虚偽表示

- 共同保証

- 共同担保

- 強制執行

- 限定価格

- 強行規定

- 原価補償

- 危険負担

- 時効猶予

- 期限利益

- 割賦販売

- 永小作権

- ☆敷地権

- 区分所有

- 管理組合

- 集団規定

- 斜線制限

- 監視区域

- 登記事項

- 更正登記

- 移転登記

- 融資減税

- 譲渡所得

- 課税標準

- 課税台帳

- 除斥期間

- 科料過料

- 過失相殺

- 買戻特約

- 違約手付

- 解約条件

- 委任契約

- 遺産分割

- 請負契約

- 意思表示

- 意思能力

- 遺言制度

- 原状回復

- 業者選定

- 用途地域

- 日影規制

- 延べ面積

- 区画整理

- 都市計画

- 耐火建築

- 調整区域

- 建築面積

- 建築協定

- 高度地区

- 建築確認

- 開発許可

- 建築基準

- 境界明示

- 都市計画

- 現況調査

- 損害賠償

- 物件調査

- 相隣関係

- 抹消登記

- 担保責任

- 表示面積

- 公租公課

- 移転登記

- 電子契約

- 代理契約

- 財産分与

- 空家特例

- 重要事項

- 囲い込2

- 融資特約

- 住宅需給

- 事故物件

- 空家問題

- 囲い込み

- 報酬値下

- 低廉報酬

- 減価償却

- 修繕価値

- 宅建士証

- レインズ

- 保証協会

- 売買契約

- 免許制度

- 媒介契約

- 資金計画

- 景表法等

- 消費者法

- 守秘義務

- 民法改正

- 仲介手数

- 相場変動

- 査定価格

- 査定手順

- 業者選び

- 軽減税率

- 価格種類

- 相続と税

- 譲渡所得

- 購入方法

- 価格指標

- 相続基本

不動産売却のワンストップサービス・高専門性サポート

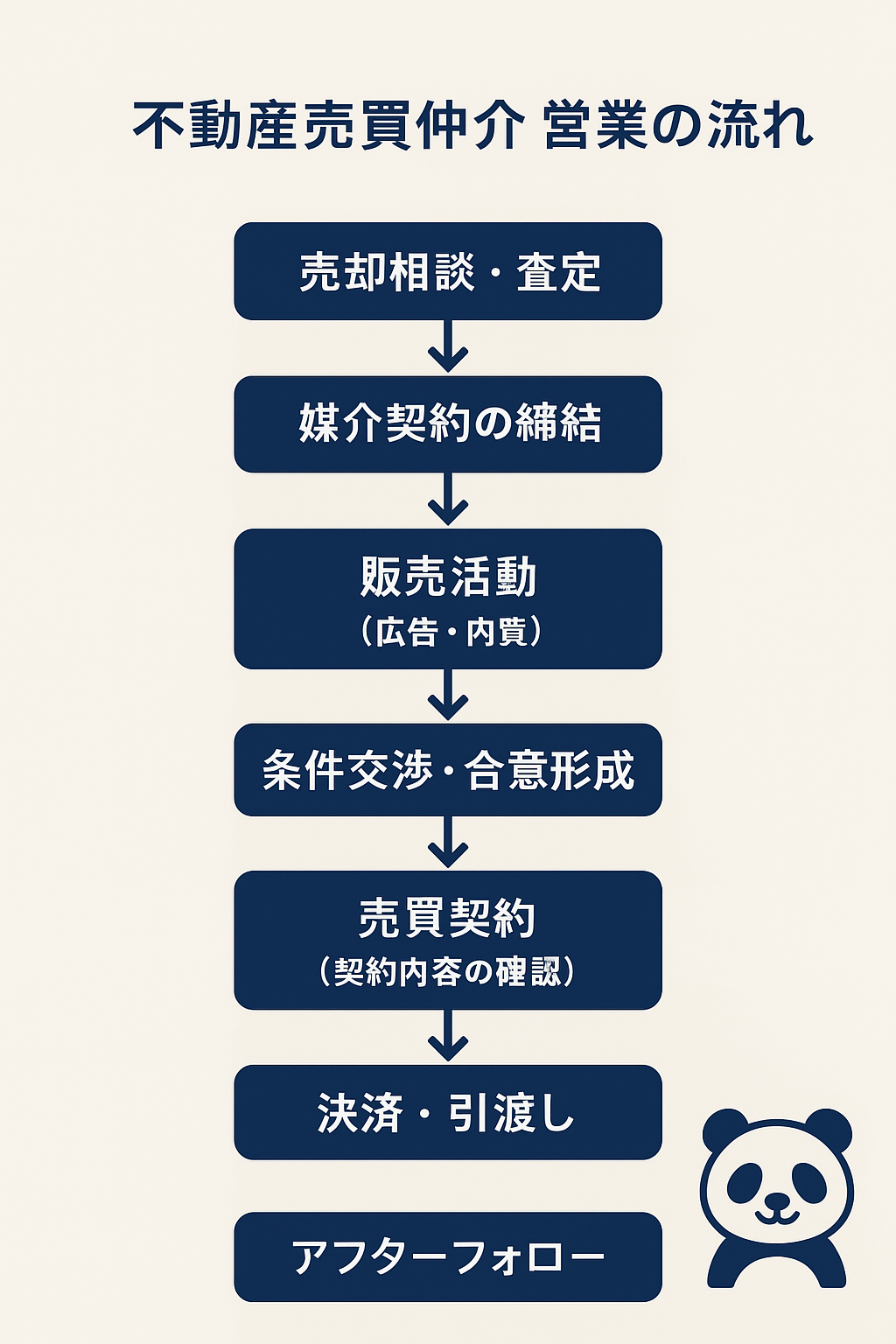

不動産売却をワンストップで!親切丁寧なサポートで安心取引

高い専門性でアドバイス!税金・相続対策・換価分割まで対応

価格変動や法改正も考慮した売却戦略で、売れない対策も万全

早く売りたい方に最適!遺品整理やハウスクリーニングも対応

協業販売体制でスピーディーに販売、幅広いネットワークを活用

IT重説にも対応!非対面で安心して契約手続きが可能

相続対策や換価分割の相談もワンストップで完結

税金や法改正情報を踏まえた最適な売却アドバイスを提供

親切丁寧な対応で、売却中の不安や疑問もすぐに解決

早期売却から価格査定、売れない物件対策までトータルサポート